2009/2019. L’Aquila, zero in condotta. La ricostruzione delle scuole che non c’è stata/ Ilaria Romano

Se si varcasse a occhi chiusi quel cancello aperto e arrugginito, facendosi guidare solo dai rumori, sembrerebbe di entrare in un parco: il crepitio delle foglie secche ad ogni passo, il fruscio dei rami degli alberi e dei cespugli al vento, il canto degli uccelli. Ciò che invece si staglia prepotentemente alla vista è un grande edificio di tre piani color ocra, con finestre grandi e crepe profonde, circondato da macerie, pozze d’acqua e tralci d’edera. La vita dell’Istituto d’Arte intitolato a Fulvio Muzi, aquilano esponente della pittura neorealista che di questa scuola fu fondatore, insegnante e poi preside, si è fermata al 6 aprile di dieci anni fa, quando il terremoto ha condannato l’edificio all’inagibilità. Da allora tutto si è cristallizzato, in attesa di una di una nuova pagina da scrivere che, per questa e le altre scuole storiche de L’Aquila, è ancora un foglio bianco.

Istituto d'arte. Fotografie di Ilaria Romano, marzo-aprile 2019

L’Istituto d’arte

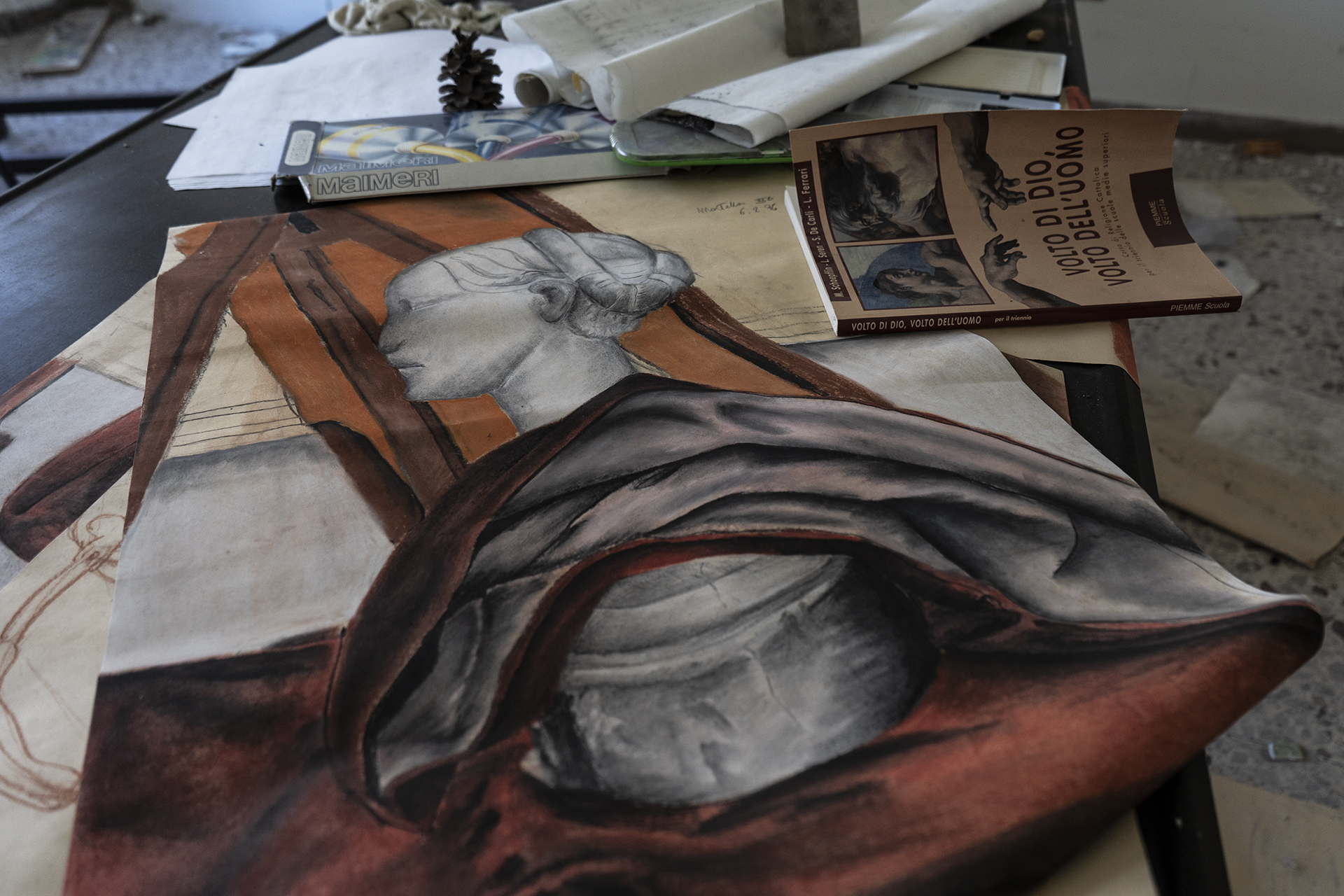

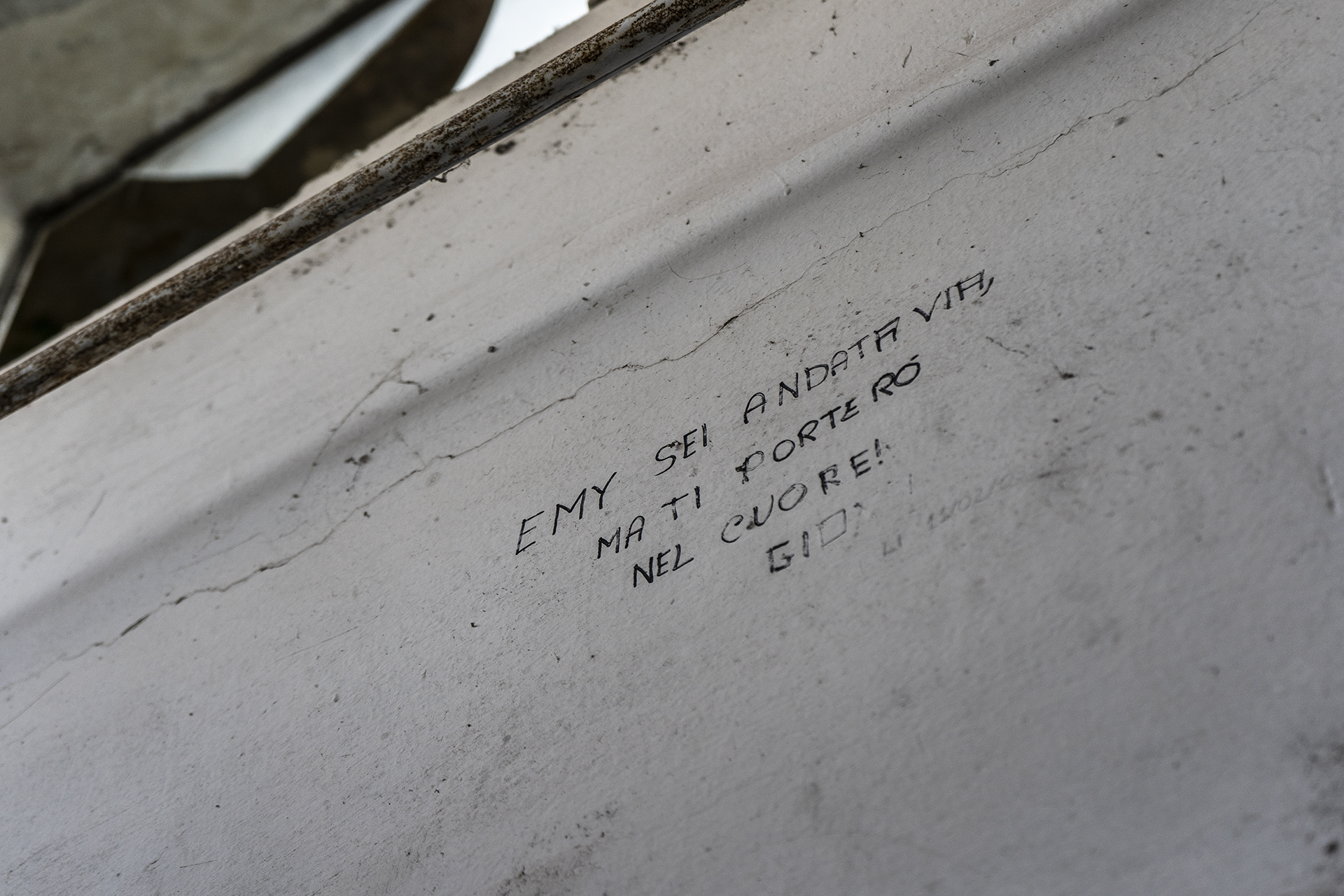

L’esterno della ormai ex scuola Muzi racconta l’abbandono, l’incuria e il troppo tempo trascorso, mentre l’interno parla delle vite di chi ci ha studiato, disegnato, dipinto, inciso, modellato, tessuto, scolpito; generazioni di studenti che dal 1955 fino al 5 aprile 2009 hanno abitato queste stanze, oggi custodi di frammenti preziosi di creatività, fra le macerie delle pareti crollate, i vetri delle finestre in frantumi, i brandelli logori di quelle che un tempo erano tende.

Ci sono aule che a causa dei crolli sono diventate lunghi corridoi, dove quello che resta delle pareti fra l’una e l’altra, sono cornici di mattoni rotti da cui si vede uno spazio che ha perso i suoi confini per diventare nel tempo un amalgama di oggetti, ricordi, rovine, mossi solo dal vento e dai visitatori occasionali che qui fanno tappa, si accampano, lasciano nuove tracce. Perché un luogo abbandonato diventa sempre un approdo per vite “altre”.

Al piano terra i laboratori sono ancora pieni di macchinari, e di opere in lavorazione: sculture in legno, mosaici, bozzetti mai completati che giacciono sul pavimento insieme a barattoli di vernice, pennelli, fogli di carta, ragnatele e polvere. “Meglio avere paura che spaventarsi”, ha scritto qualche “ospite temporaneo post sisma” nella falegnameria.

Ai piani superiori restano gli archivi, i libri sgualciti, le collezioni di sculture e dipinti dei ragazzi, i tavoli da disegno che guardano il giardino dalla parete che è venuta giù. Lo scricchiolio dei frammenti di vetro sotto le suole delle scarpe invita a procedere lentamente, misurando i passi e trattenendo il respiro, per non calpestare nessuna di quelle tracce. Chissà quanti fra quegli studenti avranno ridisegnato le stesse figure, dopo, o modellato da capo lo stesso busto di creta, e se avranno mai dimenticato cosa c’era nella cartella lasciata sotto il banco, quei primi giorni di aprile 2009.

Scuola Mazzini. Fotografie di Ilaria Romano, marzo-aprile 2019

La scuola media Mazzini: ieri, oggi e domani

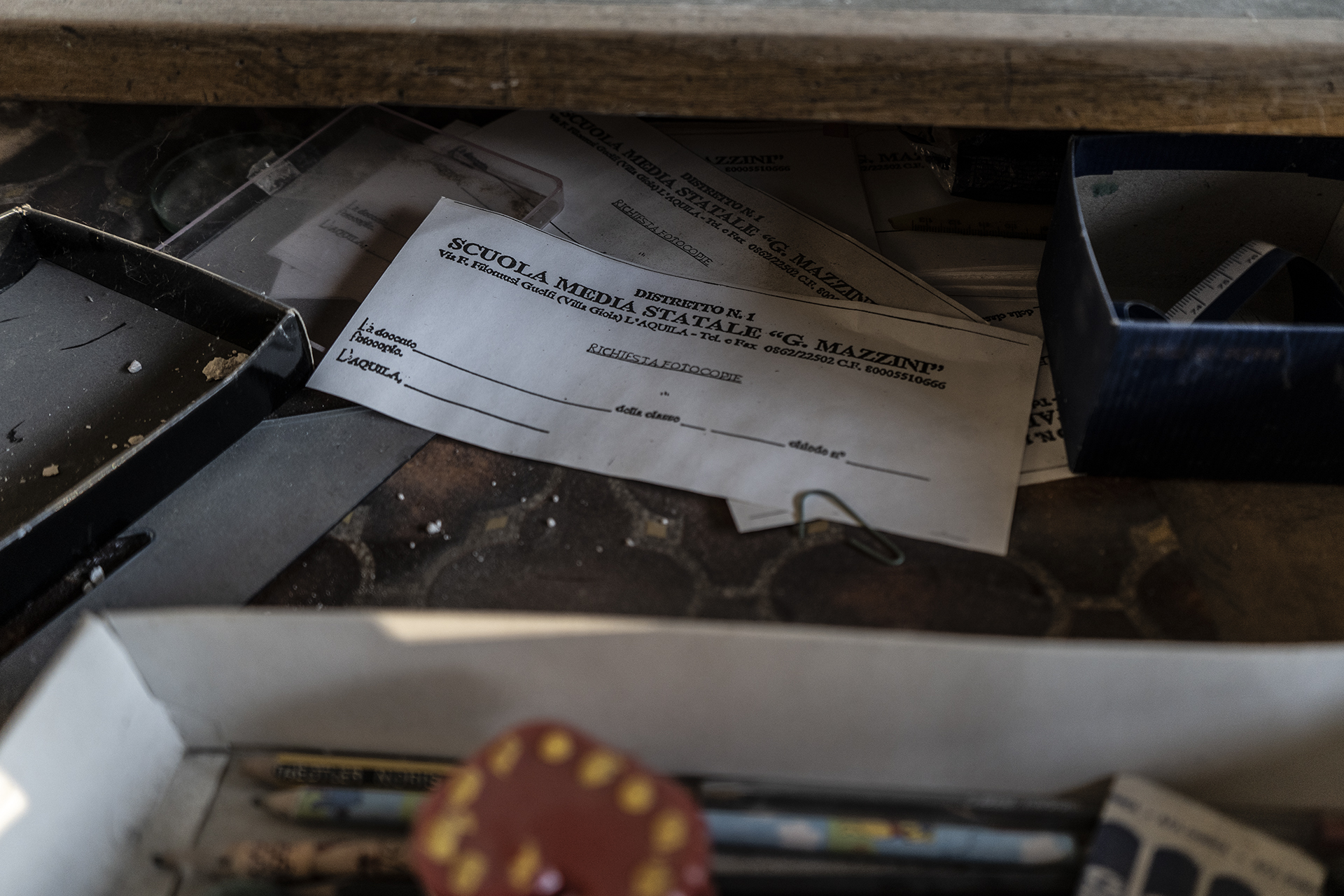

Percorrendo in salita via Filomusi Guelfi, il cancello successivo al Muzi è quello della ex scuola media Mazzini, altro polo di eccellenza del territorio aquilano. Mentre l’Istituto d’arte, diventato Liceo artistico nel 2010, è stato accorpato al polo didattico dell’Istituto d’istruzione superiore Andrea Bafile, la media è stata collocata in un Musp, modulo ad uso scolastico provvisorio, sulla via Salaria Antica Est.

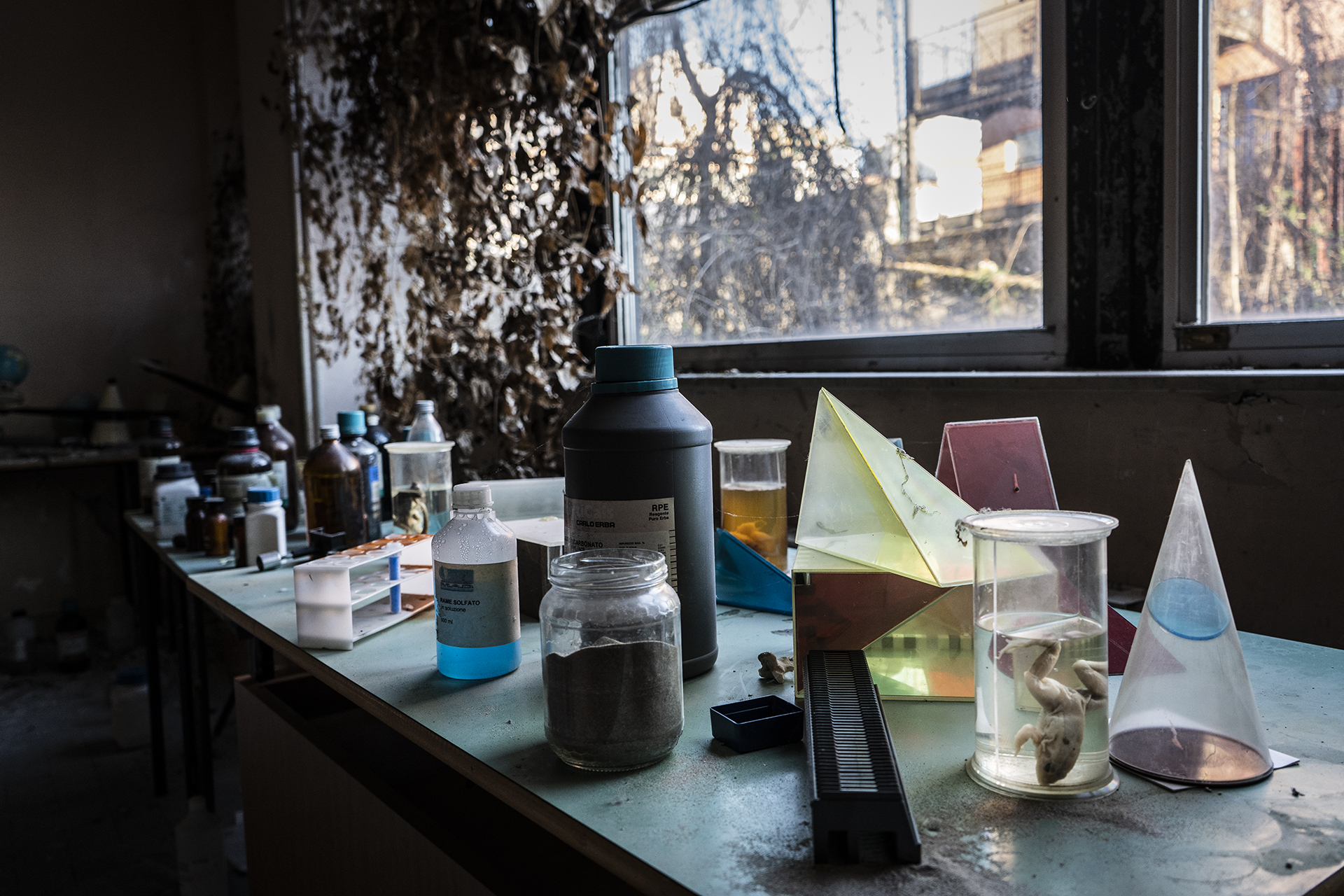

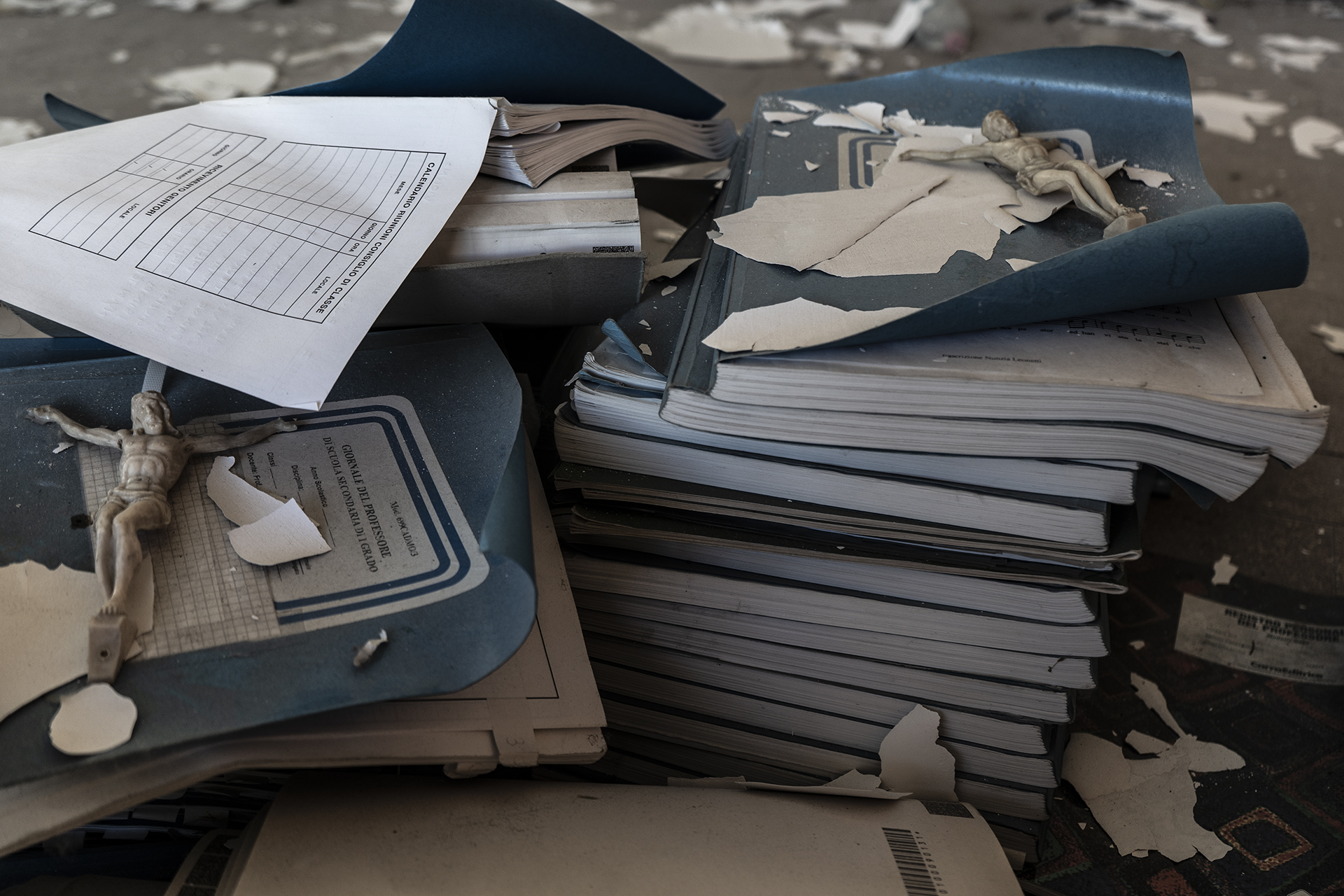

Anche in questo edificio, un velo di polvere è calato su quello che resta di aule, cattedre, lavagne, planisferi ancora attaccati alle pareti ma ormai accartocciati dall’umidità, banchi, laboratori di scienze dove tutto è rimasto sui tavoli, dalle rane in formalina alle pietre laviche, fino ai microscopi e ai manuali di scienze.

Nei corridoi alcuni armadietti di legno hanno retto alle scosse e sono ancora in piedi, con dentro i libri e i compiti in classe, tenuti insieme da fascette di carta, che gli insegnanti non hanno fatto in tempo a correggere. In un’aula c’è ancora un grande murale che raffigura la città, con i tetti rossi, le chiese, il Gran Sasso sullo sfondo, senza le gru del nuovo, troppo a lungo provvisorio, panorama della “città cantiere”.

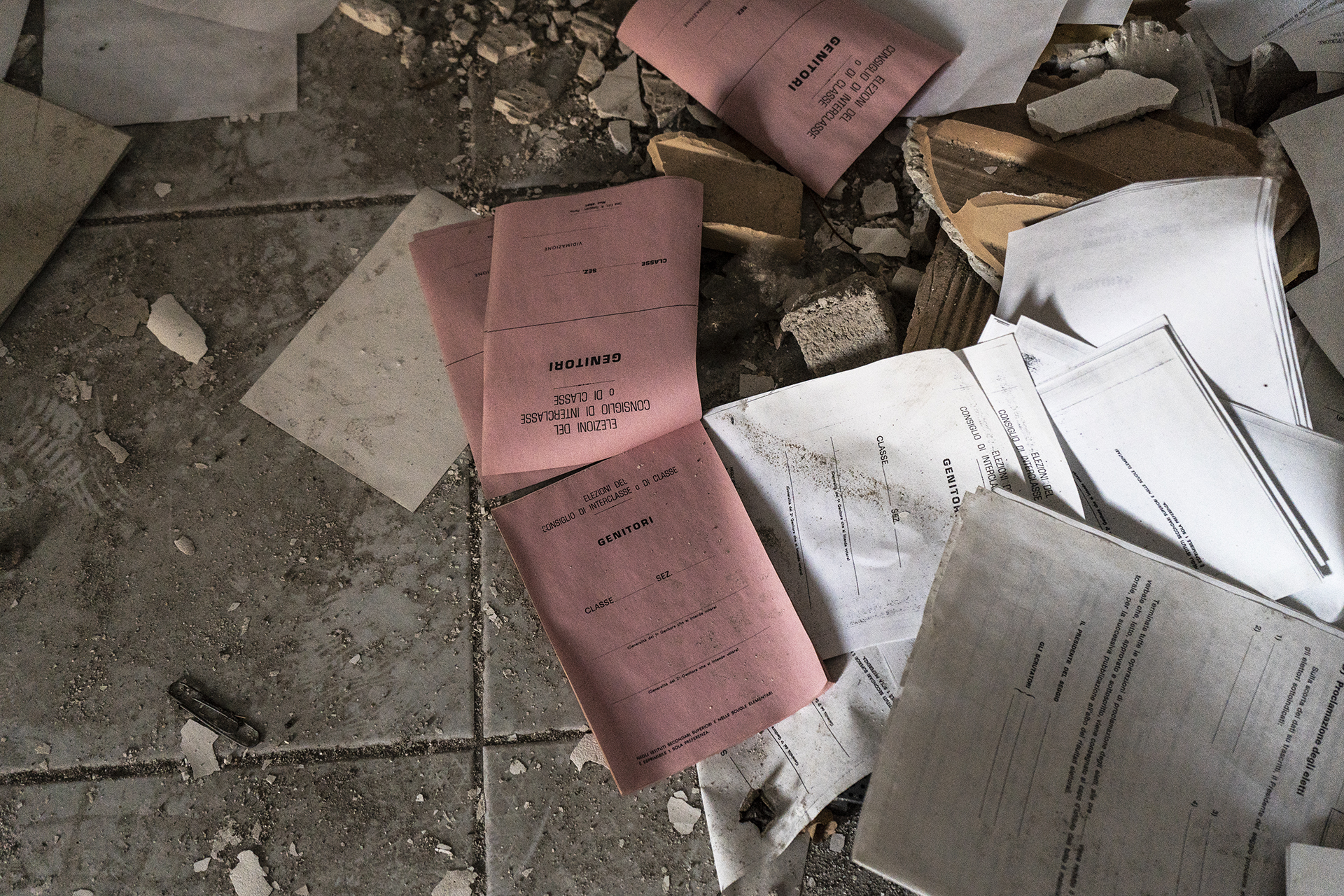

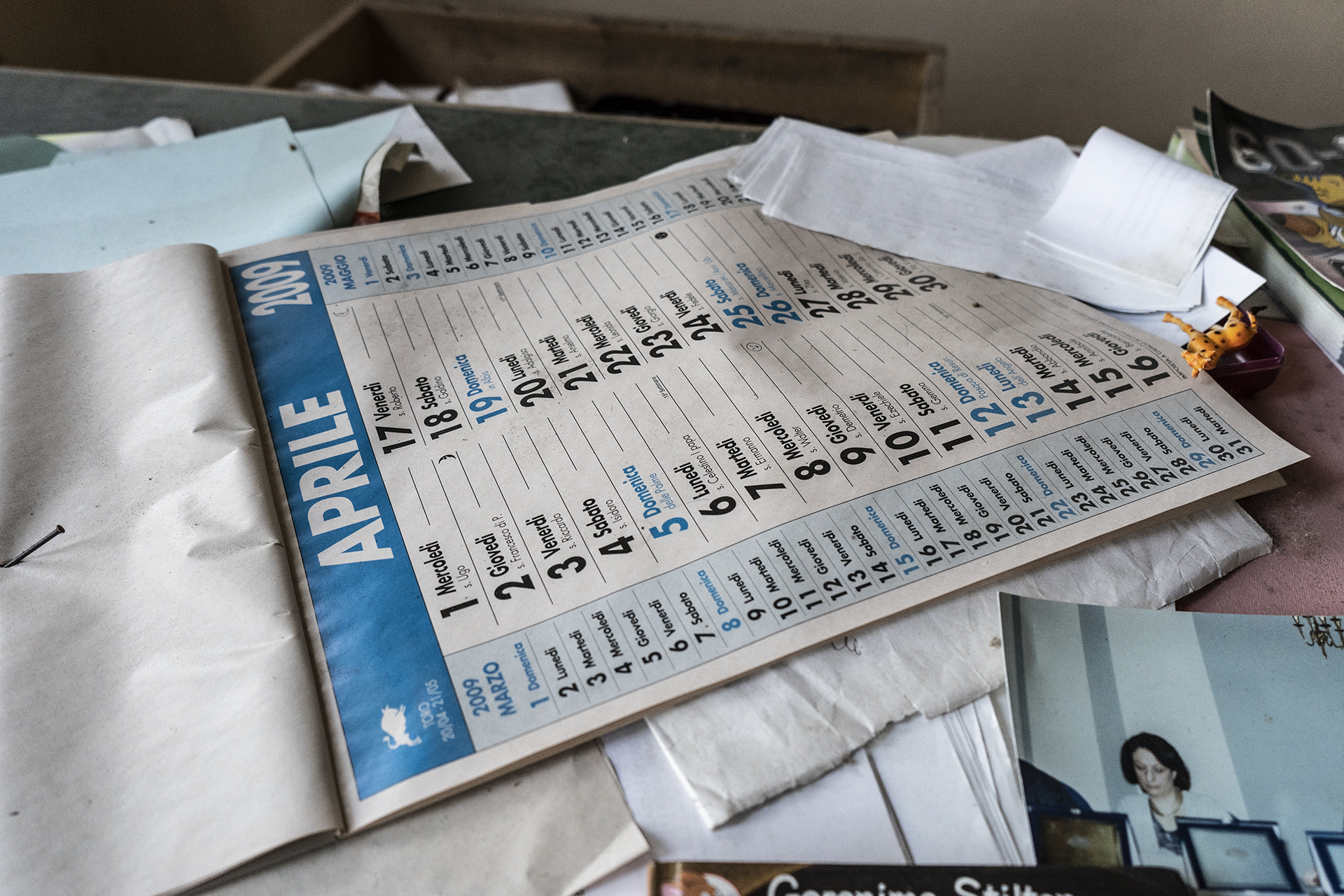

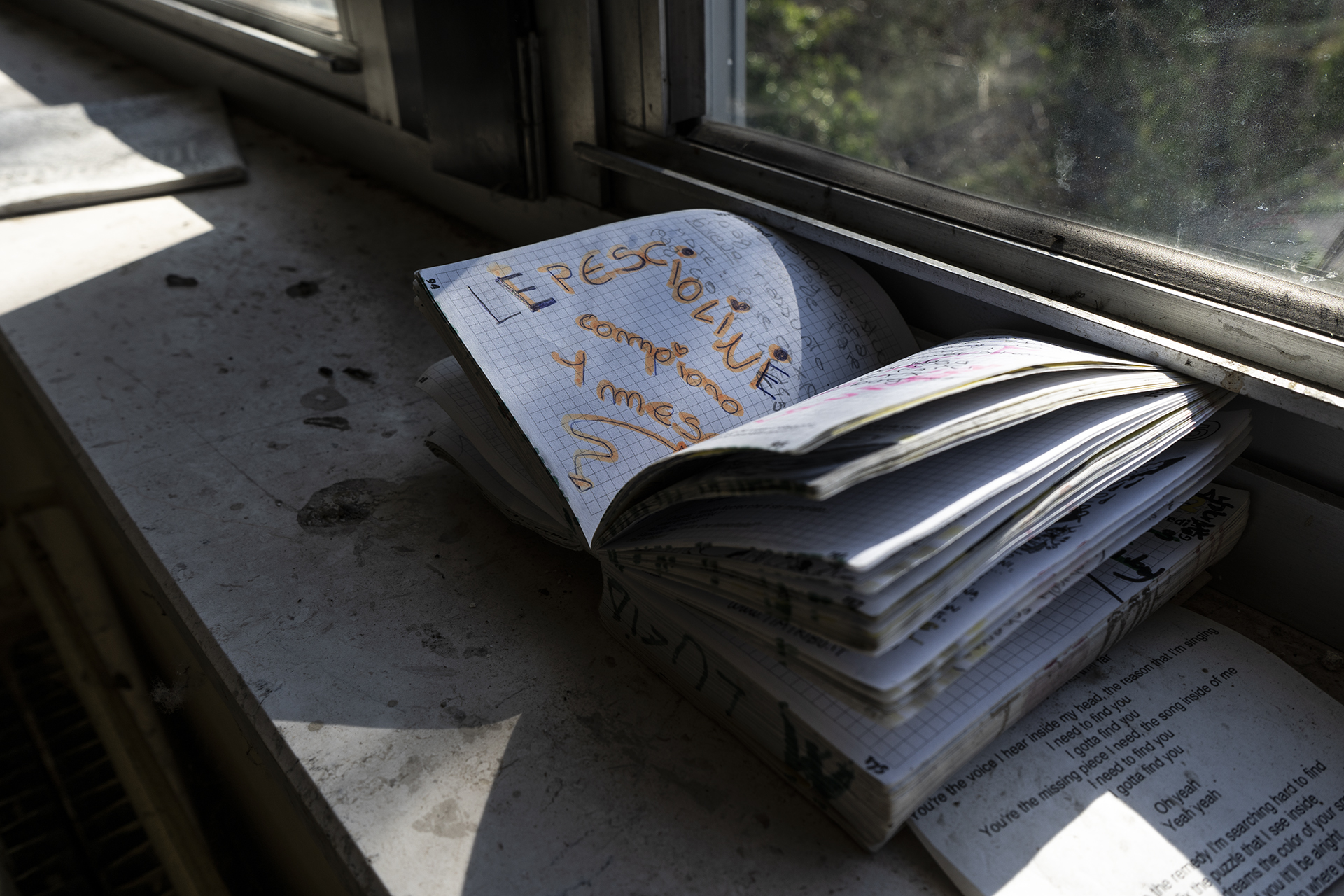

Nelle segreterie ci sono i vasi con quello che resta delle piante di allora, i registri dei docenti non ancora compilati, accatastati per terra, insieme a quelli già utilizzati, i calendari fermi al mese di aprile 2009. Una porta mossa dal vento produce un rumore sordo che scandisce il tempo, mentre la luce che filtra dalle vetrate rotte illumina i pochi oggetti rimasti intatti, come un mappamondo di plastica e il diario di una bambina, che insieme ai compiti annotava mese per mese l’età dei suoi pesci rossi.

“La Mazzini era una delle scuole più grandi dell’Aquila e accoglieva centinaia di studenti – racconta Silvia Frezza, insegnante di primaria e referente della Commissione oltre il Musp – qui si faceva una didattica di eccellenza che ora si cerca di portare avanti nei moduli provvisori. Il problema è che le nuove generazioni non sanno più cosa sia una scuola vera, in muratura, perché finora hanno visto solo scatole di latta.”

La Commissione oltre il Musp è nata nel 2011 dalla volontà di un gruppo di insegnanti e genitori del territorio che, a partire dalla frazione di Sassa, hanno avviato un percorso di cittadinanza partecipata per sostenere la ricostruzione scolastica di tutto il cratere, che ancora oggi, dopo dieci anni, stenta a decollare come tutta la ricostruzione pubblica.

“I moduli, costruiti per essere provvisori, stanno rivelando col tempo tutte le loro criticità – dice Silvia Frezza – ci sono problemi di infiltrazioni, areazione, rete fognaria. Spesso mancano le palestre, i refettori, i laboratori, quindi continuiamo a lavorare con un senso di provvisorietà che dopo tanti anni è inaccettabile, poiché la scuola dovrebbe essere considerata un bene comune primario. Tra l’altro i fondi ci sono – aggiunge la professoressa Frezza – ma né la passata amministrazione né quella attuale hanno sbloccato la situazione, e oggi i Musp sono 36, esattamente come nel 2009.”

L’unico cantiere ben avviato per la ricostruzione di una scuola pubblica è quello della primaria “Mariele Ventre” di Pettino, che dovrebbe essere terminata nel 2020. “Fanno eccezione le scuole private, ovviamente – specifica Frezza – perché sono rientrate nell’altro binario della ricostruzione e quindi i lavori sono stati ultimati, e mille e 500 studenti oggi le frequentano in edifici nuovi. Sul pubblico invece manca persino un’idea di dove e come costruire.”

Nelle parole di Silvia Frezza si coglie la stanchezza di chi non ha mai smesso di credere nel cambiamento, nella rinascita della città, ma vive un’attesa di cui non vede la fine: “purtroppo in Italia non c’è bisogno di un terremoto per far crollare una scuola, ma proprio perché colpiti da questa tragedia, pensavamo di poter essere un esempio virtuoso in fatto di ricostruzione e sicurezza, dopo aver perso 57 studenti di tutte le età. E invece, nel 2019, dobbiamo ancora insistere affinché nelle scuole, anche se container a prova di crollo, venga promossa la cultura della prevenzione e siano applicati i sistemi di evacuazione.”

Alla “nuova” Mazzini, quella ricollocata nel Musp, insegna Fabio Pelini, ex assessore del Comune de L’Aquila con deleghe all’assistenza alla popolazione, alla ricostruzione partecipata e alle politiche del lavoro: “partiamo da una buona notizia – dice – che ovviamente non cancella i ritardi ma fa ben sperare. La giunta comunale ha finalmente approvato il progetto definitivo di recupero dell’immobile che ospitava la vecchia Mazzini, e la delibera segue quella già approvata dalla precedente amministrazione. Ora il progetto è stato modificato, perché sono stati inseriti dei parcheggi, e prevede la ristrutturazione del fabbricato destinato a palestra, e la demolizione del resto. La struttura sarà ridimensionata, potrà ospitare 350 alunni, e includerà uno spazio polivalente aperto a laboratori, attività di ricreazione, ed eventi di inclusione per la cittadinanza, per ridare vigore al tessuto sociale.”

Vari sono i fattori che hanno contribuito, secondo Pelini, a rallentare la macchina della ricostruzione pubblica, scuole in primis, in questi anni: l’organico sottodimensionato del comune non ha consentito di provvedere parallelamente alla gestione dei cantieri privati, ai quali è stata data la priorità, e pubblici. “Il rapporto degli impiegati è di uno a sei a favore degli interventi che sono stati attivati nel settore privato”. L’altro elemento da non sottovalutare è la gestione degli appalti e delle procedure di controllo per evitare infiltrazioni mafiose nei lavori.

“Tante famiglie preferiscono il Musp alle scuole in muratura per ragioni di sicurezza – racconta Pelini – viste le continue ondate di scosse che si sono susseguite in questi anni. Dal punto di vista della funzionalità, la Mazzini porta ancora avanti un’attività didattica di eccellenza, nonostante gli spazi ridotti: facciamo molti progetti, siamo aperti il pomeriggio, organizziamo corsi di lingue e di musica. Da insegnante, il desiderio è di poter vivere una scuola aperta alla città, che metta i ragazzi in condizioni di dialogare con il resto del territorio e degli spazi urbani. E la sfida è fare tutto questo in sicurezza, senza che la sismicità del luogo condizioni continuamente il futuro delle nuove generazioni, per quanto sia un dato di fatto con il quale dobbiamo convivere.”

Quello che lascia ben sperare è che, nonostante tutto, la quasi totalità degli abitanti è ancora sul territorio, anche se dislocata, per forza di cose, in maniera differente. “Se pensiamo che prima del 2009 gli abitanti erano 70 mila e che oggi siamo all’incirca sugli stessi numeri – dice Pelini – significa che come popolazione abbiamo “tenuto”, pure se consideriamo una percentuale di ricambio dei residenti, visti gli operai che si sono trasferiti qui. Comunque quello che si temeva era uno spopolamento molto più grave, anche a causa della legge sull’abitazione equivalente che ha permesso di riacquistare in qualunque posto in Italia, cedendo al Comune la casa danneggiata. Insomma, siamo qui.”

Istituto agrario. Fotografie di Ilaria Romano, marzo-aprile 2019

L’Istituto tecnico agrario

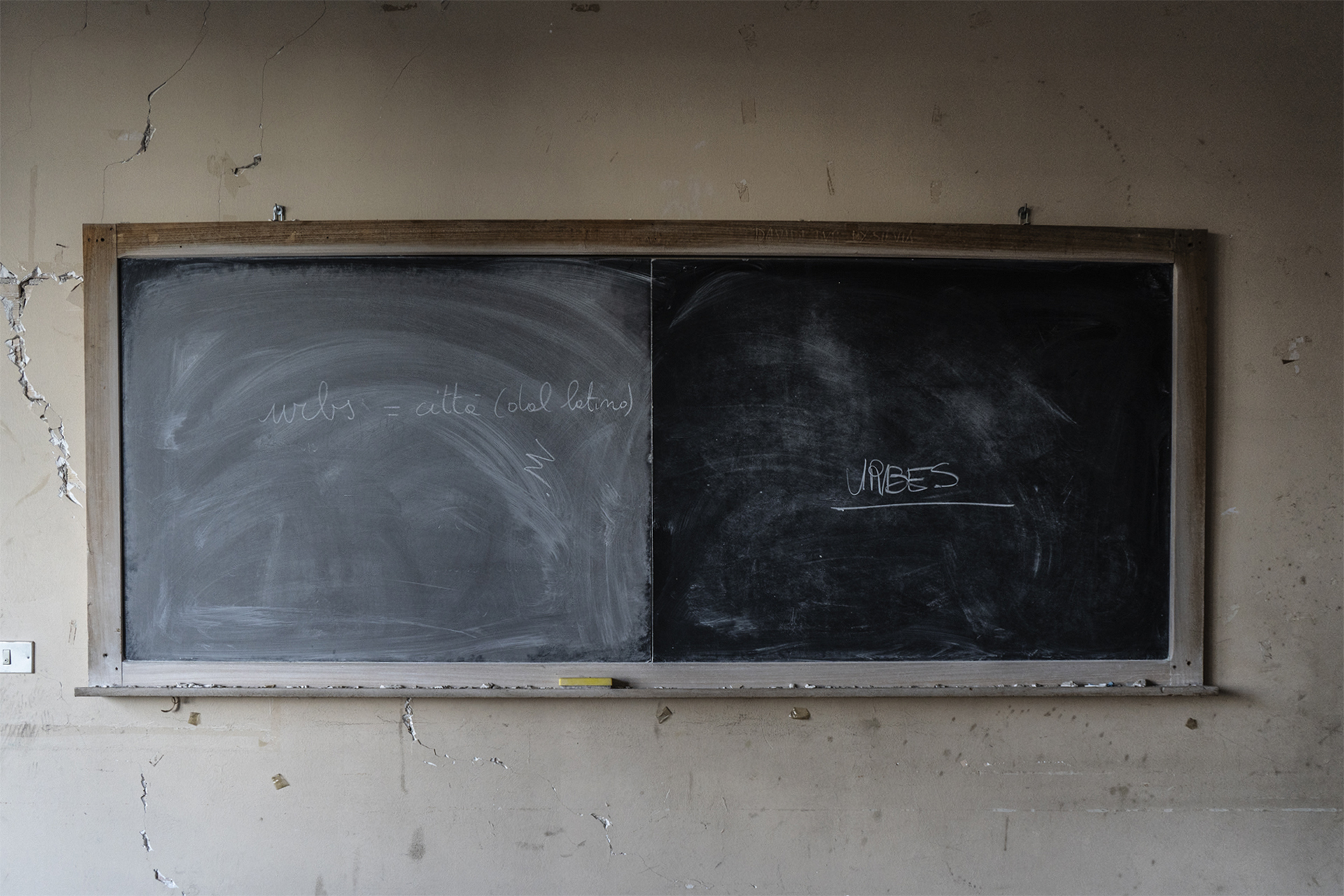

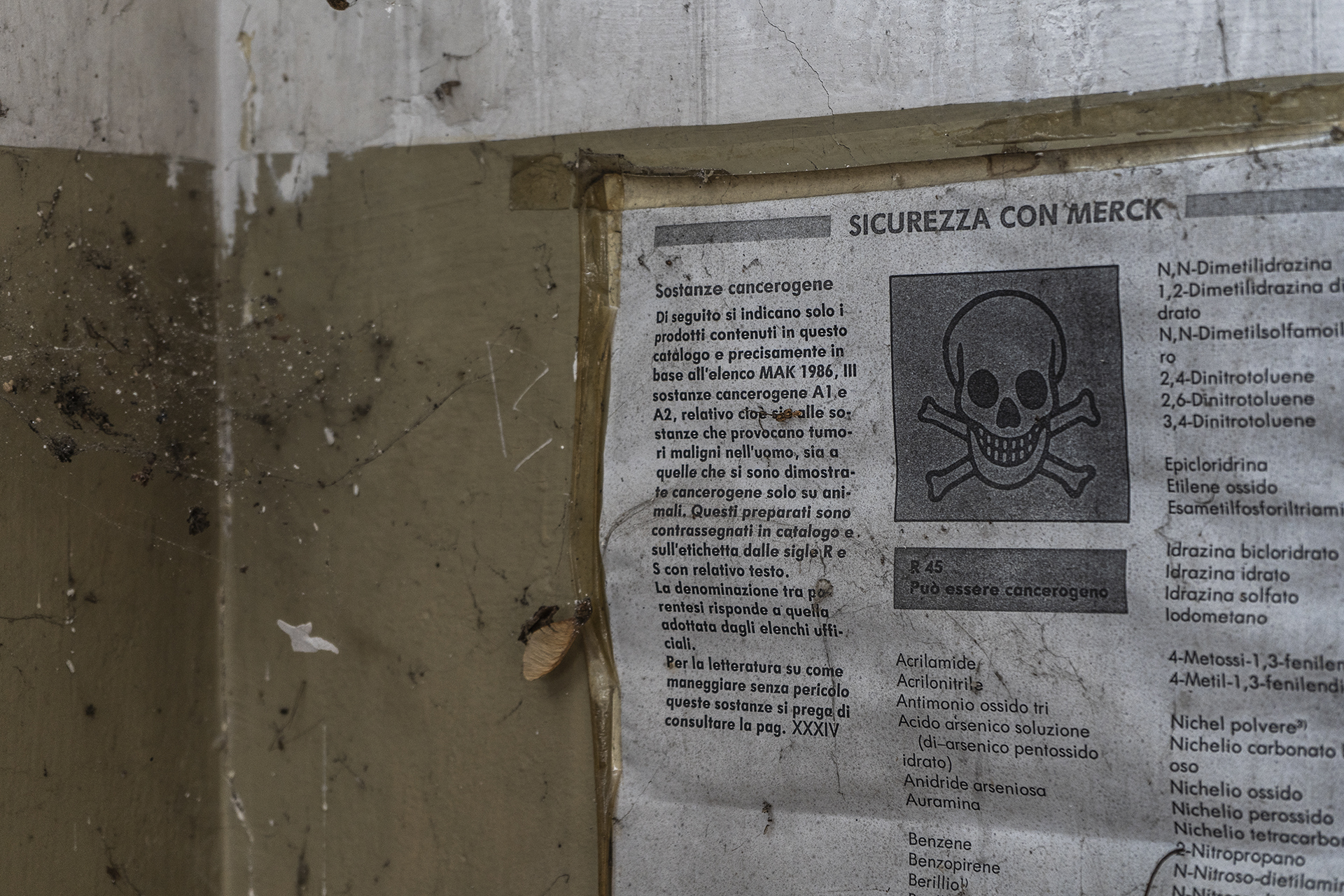

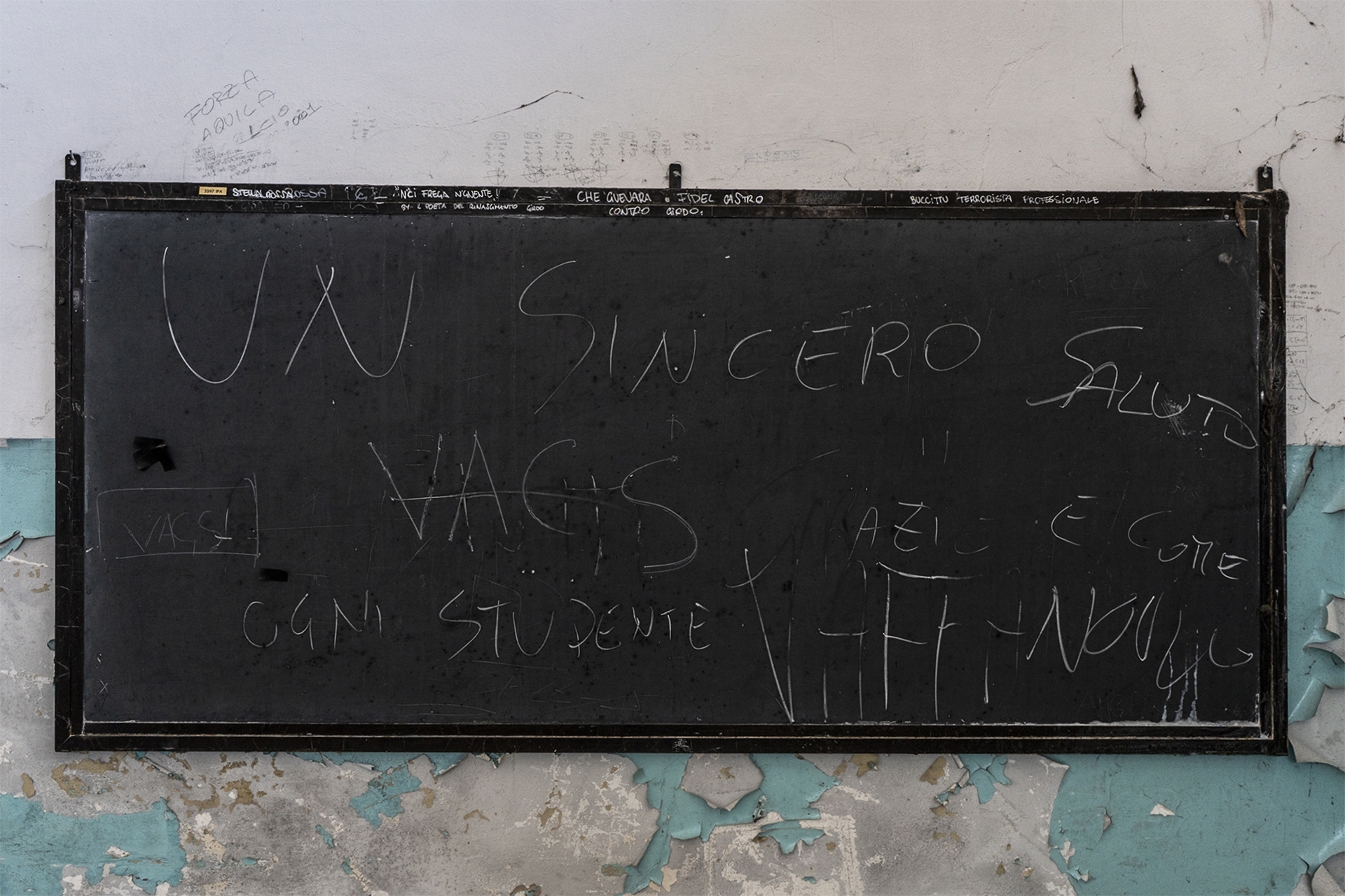

L’Aquila intanto continua ad essere un territorio disseminato da strutture pubbliche fatiscenti, che siano scuole primarie e dunque di competenza comunale, o secondarie superiori, di competenza provinciale. L’Istituto tecnico agrario è una di queste: ormai infestato dalla vegetazione incolta da dieci anni, accoglie i visitatori con una cattedra e una sedia di legno posizionate in giardino, in cima alla scala d’ingresso. Dentro non è rimasto molto, se non un laboratorio con residui di sostanze chimiche un tempo usate durante le ore di laboratorio, e un lavandino con un rubinetto che perde e allaga il pavimento. Il gocciolio risuona nel vuoto delle stanze, con le pareti blu e bianche dove l’intonaco scrostato si arriccia e forma disegni che sembrano carte geografiche. Resta una lavagna, qualche scritta sui muri, mobili divelti, e poco altro.

L’Accademia dell’Immagine

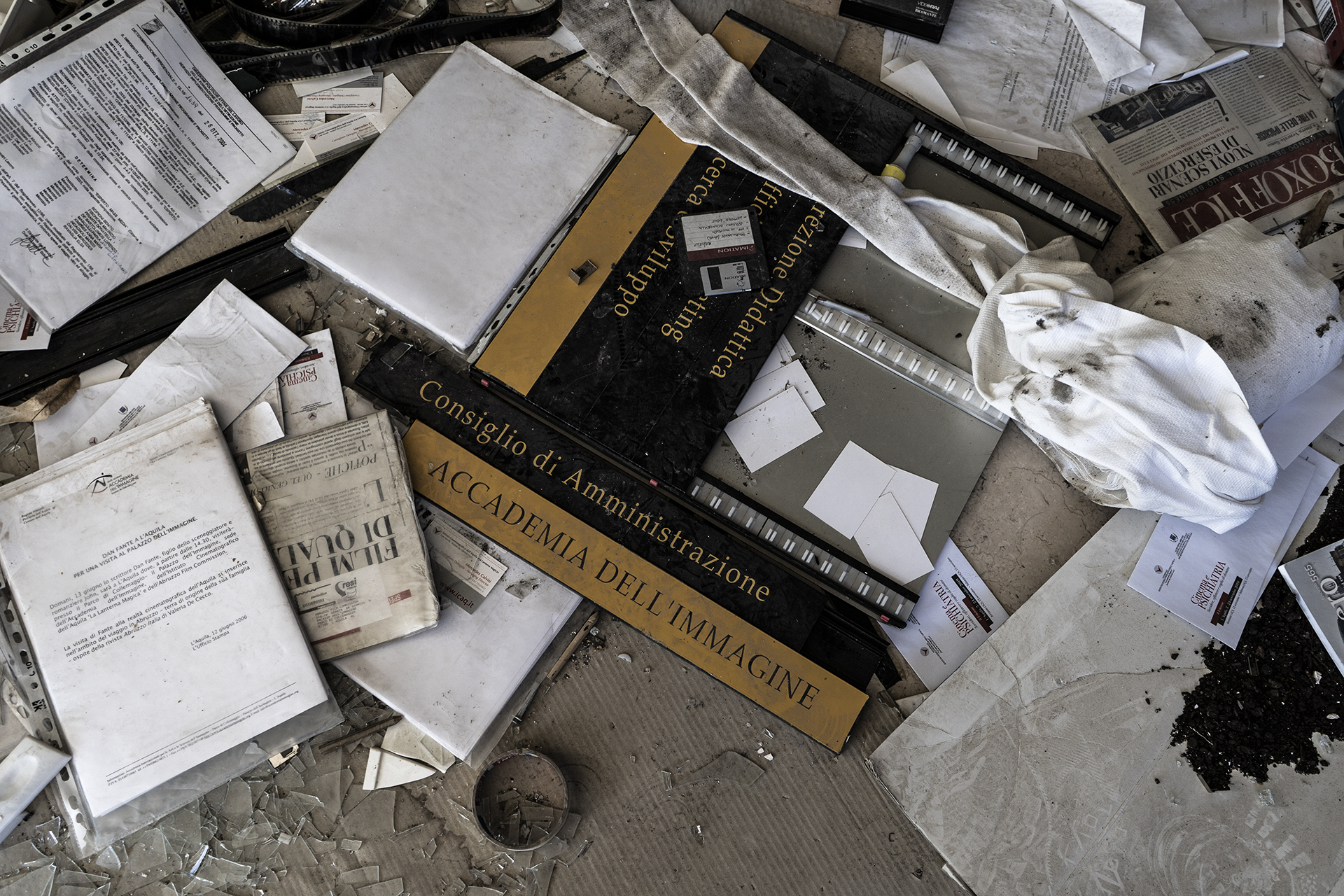

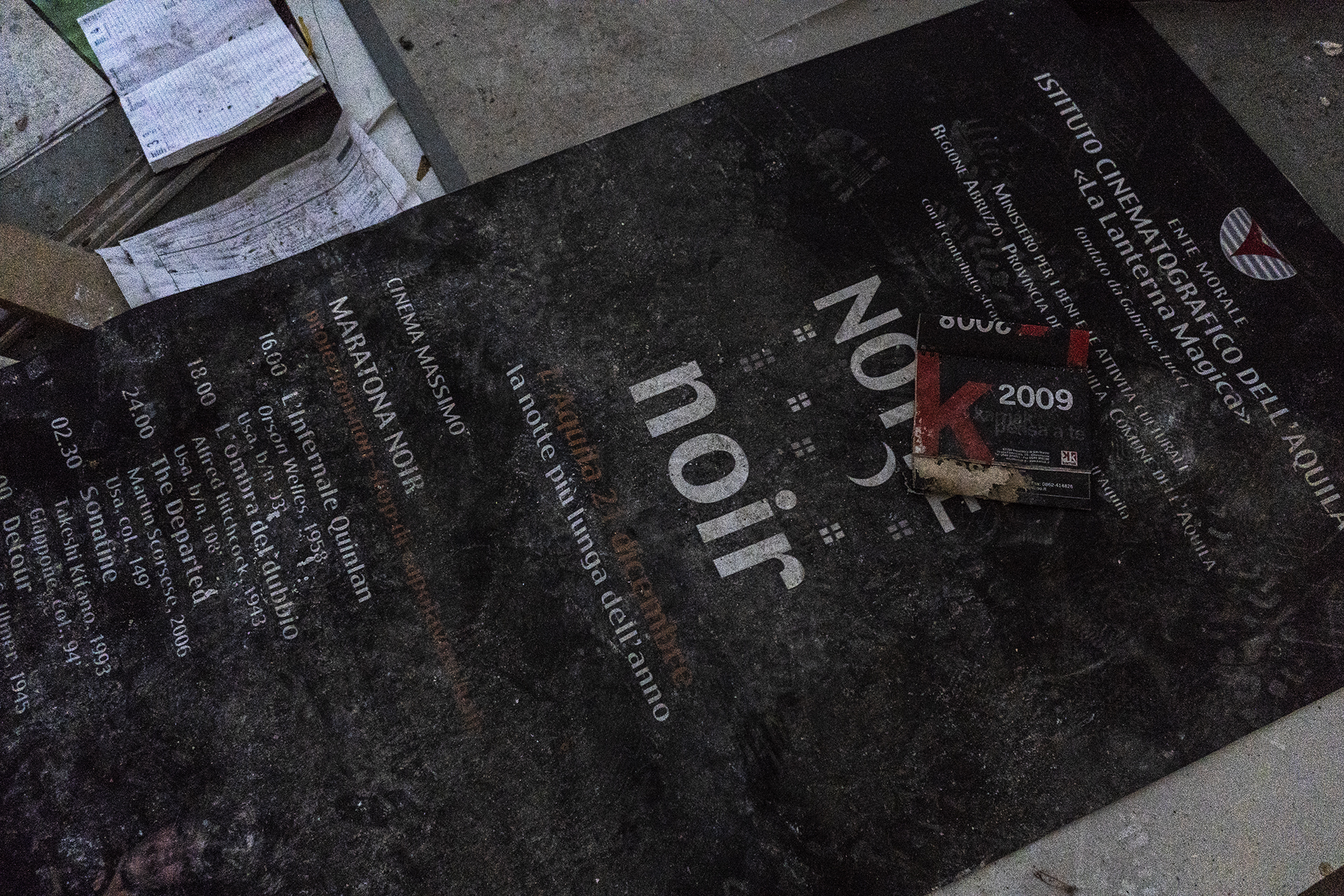

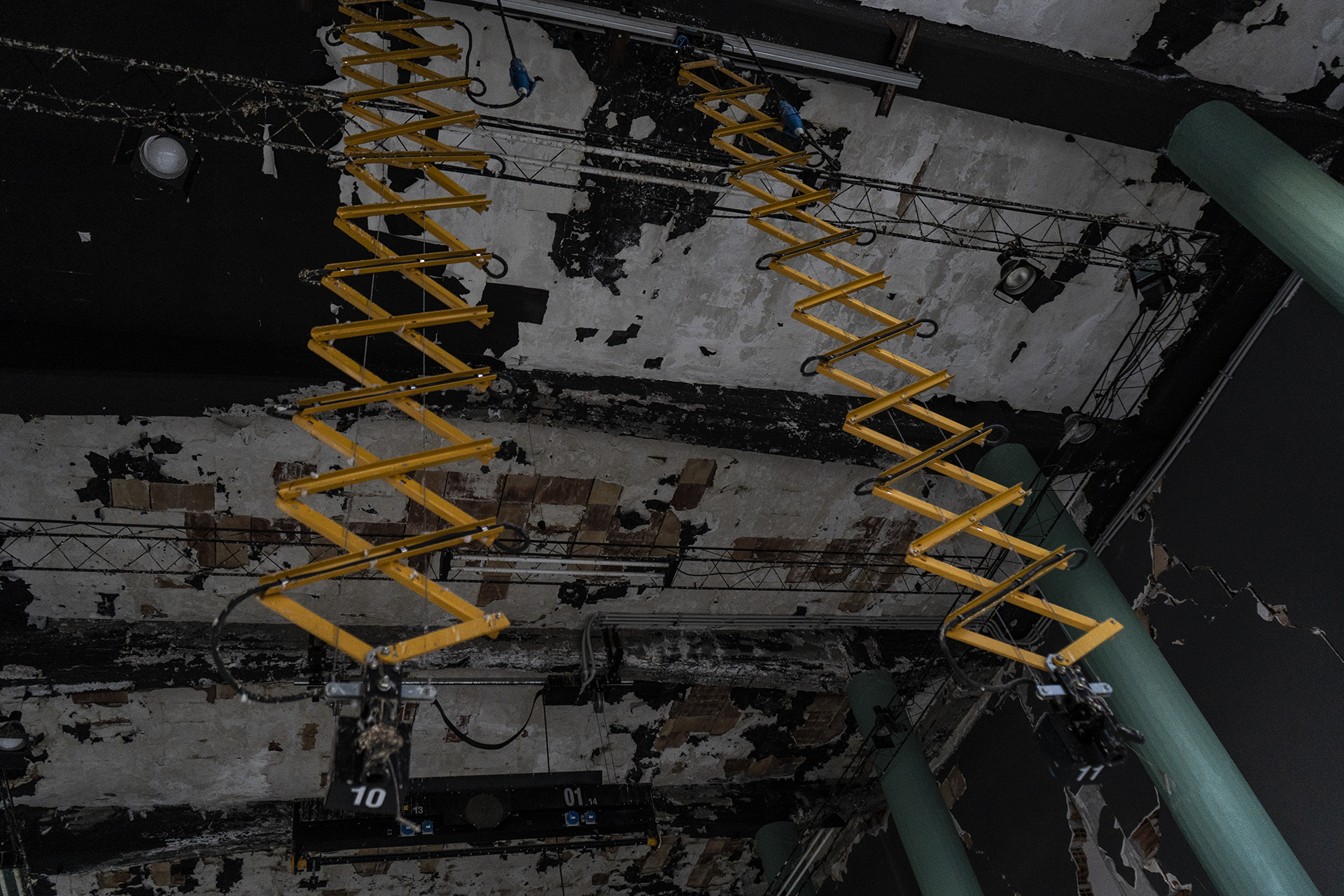

La stessa sorte è toccata anche all’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine. Fondata nel 1991 grazie al sodalizio fra l’Istituto cinematografico aquilano La lanterna magica e l’Università degli Studi dell’Aquila, aveva inaugurato le sue attività l’anno dopo con una serie di seminari, e dal 1995 aveva dato vita ai corsi di studio. La sede, in completa decadenza dal 2009, si trova all’interno del Parco di Collemaggio, nell’area dell’ex ospedale psichiatrico. Oggi, come altri istituti, rappresenta un patrimonio in rovina, con un archivio di pellicole, nastri, stampe, e strumenti per il cinema completamente abbandonati fra quello che resta delle aule, della sala proiezioni, della caffetteria. Un archivio perduto, in un luogo simbolico che avrebbe potuto essere parte di una riqualificazione più ampia, a due passi dalla Basilica di Collemaggio.

Il monitoraggio partecipato

Queste ed altre scuole rimaste congelate dalla notte del 6 aprile di dieci anni fa rappresentano una battuta di arresto ormai troppo lunga nel percorso di riappropriazione degli spazi urbani degli aquilani. Per censire e monitorare nel tempo i cambiamenti di questi luoghi, è nato un processo partecipativo che ha coinvolto gli alunni delle prime medie nella verifica dello stato delle cose.

Dopo un lungo lavoro di ActionAid, nel 2018 è nata a l’Aquila la cooperativa sociale Metis, che ha ideato un innovativo sistema di monitoraggio della ricostruzione delle opere pubbliche, dal progetto al cantiere.

“I protagonisti sono gli studenti – spiega Ilaria Grappasonno, presidente di Mètis Community Solutions – che attraverso specifici ruoli (blogger, social media manager, fotografo e videomaker, “segugio”, cioè colui che fa le domande agli esperti e ai tecnici, e editor), verificano a che punto siamo, edificio per edificio. Da questo lavoro è nata la piattaforma Imparo, che raccoglie in un archivio open data tutte le scuole cittadine, geolocalizzate su una mappa. Per ogni istituto, i giovani ricercatori compilano una scheda che può essere sempre aggiornata con dati e documenti, in una sorta di carta di identità virtuale. Puntiamo ad estendere il lavoro a tutta la regione – spiega Grappasonno – con la doppia finalità di seguire l’andamento della ricostruzione e di spiegarlo ai ragazzi, che saranno i cittadini, gli studiosi, i tecnici di domani, magari con più consapevolezza.”

Accademia dell'Immagine. Fotografie di Ilaria Romano, marzo-aprile 2019

Sicurezza e vulnerabilità

Se i Musp e le vecchie strutture in abbandono rappresentano una criticità per il territorio aquilano, c’è un altro fattore che crea apprensione a genitori e insegnanti, e riguarda le scuole che, “sopravvissute” al terremoto, furono ripristinate nel 2009 nel giro di pochi mesi, per consentire ai ragazzi la continuità dei percorsi formativi; che gli indici di vulnerabilità di questi edifici fossero bassissimi, e dunque che ci fosse un rischio concreto in caso di scosse, si è scoperto solo otto anni dopo.

“Ciò che ci ha spinto ad indagare più a fondo è stato il terremoto di Amatrice del 2016 – ricorda Massimo Prosperococco, portavoce del Comitato scuole sicure L’Aquila – quando crollò una scuola ristrutturata da poco. Fino ad allora, noi genitori ci eravamo illusi che le scuole riparate e riaperte fossero sicure, ma in realtà, ottenuti i dati su queste strutture in muratura, abbiamo scoperto che gli indici di vulnerabilità vanno dal 17% al 31%, tutt’altro che a prova di sisma. E teniamo conto che oggi quasi la metà degli oltre diecimila studenti che frequentano una scuola pubblica, entrano ogni giorno in uno di questi fabbricati.”

La consapevolezza civica in questi anni è cresciuta, di pari passo con la ricostruzione da un lato e le lentezze burocratiche dall’altro, ma secondo Prosperococco il tema della pianificazione scolastica è finito nel grande paniere delle emergenze che tutta la cittadinanza si è trovata ad affrontare e che vive tuttora: la casa, i trasporti, l’occupazione che si è persa, lo scollamento del tessuto sociale.

“La città sta rinascendo, è innegabile – dice – e sono sicuro che da qui a cinque anni diventerà bellissima, ma nel frattempo si vive con tanti, troppi, problemi quotidiani. E dopo dieci anni, molti si sono ricollocati altrove, perché la vita deve andare avanti, e non è detto che con tempi così lunghi basti la fine dei cantieri per far tornare alla gente la voglia di riappropriarsi degli spazi urbani che oggi sono deserti. Per quanto riguarda le scuole, in particolare, oggi siamo ancora all’anno zero – conclude Prosperococco – e pure se ci si muovesse a partire da domani, con progetti approvati alla mano, ci vorrebbero comunque quattro o cinque anni per vedere la differenza. Insomma, rischiamo di vedere la luce non prima del ventennale.”

L’autrice. Ilaria Romano è giornalista professionista, fotografa e documentarista free lance. Si occupa soprattutto di aree di conflitto, migrazioni e diritti umani. Ha scritto, scattato e filmato in Italia, Iraq, Libano, Turchia, Armenia e Nagorno Karabakh, Ucraina, Afghanistan, Kosovo, Albania e Tunisia. Collabora fra gli altri con la Rsi, Radio Televisione della Svizzera Italiana, Il Reportage, Open Migration, Reset, Italia Caritas, Marie Claire.

Scuola Mazzini. Fotografia di Ilaria Romano. Marzo 2019